肩の関節可動域を拡げるストレッチ

今回はスポーツをされる方やアスリートに向けた情報を

ご紹介いたします。

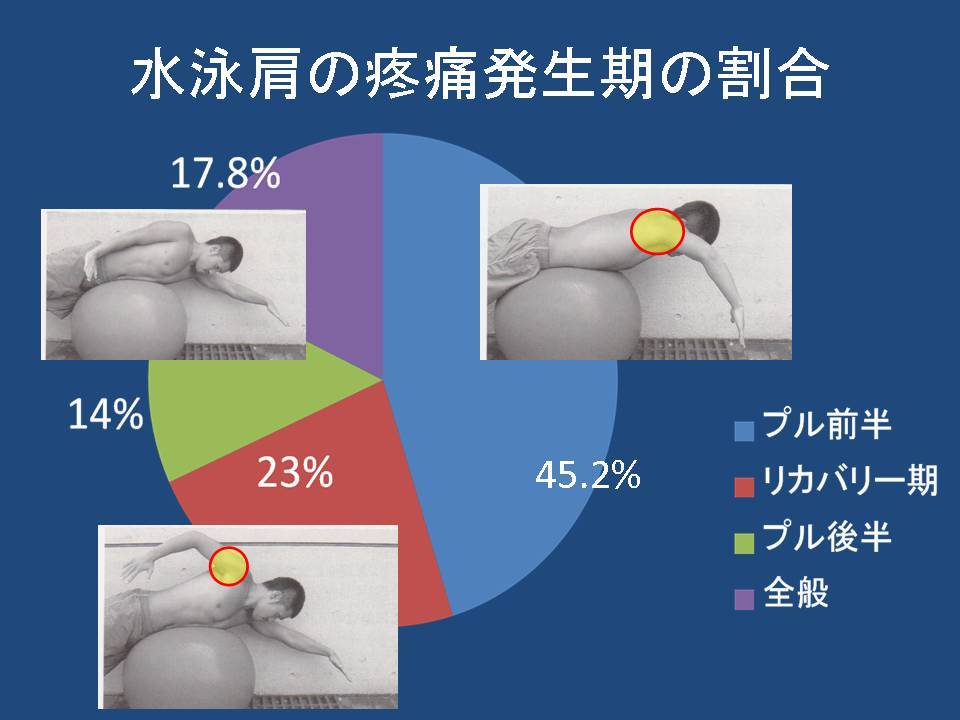

・水泳で肩を回すのが痛い

・ゴルフのバックスイングやフォローで肩が痛い

・テニスのサーブやストロークで肩が痛い 等

肩を多用するスポーツや競技をされる方は、痛みレベルはどうあれ、

大半の方が肩の痛みを感じた事があるでしょう。

今現在痛みや問題を抱えていなくても

今回のストレッチは肩の関節可動域を改善し

尚且つ肩関節のアライメント(骨・関節の位置)を

適正な位置へと戻すことに効果的な方法です。

障害予防や改善だけではなく、スポーツや競技での

パフォーマンス発揮を高める事に役立ってくれます。

伸びている筋肉や部位と、どんな効果が得られるのかを

より理解していただき取り組んでいただければ

大きな効果が感じていただけると思います。

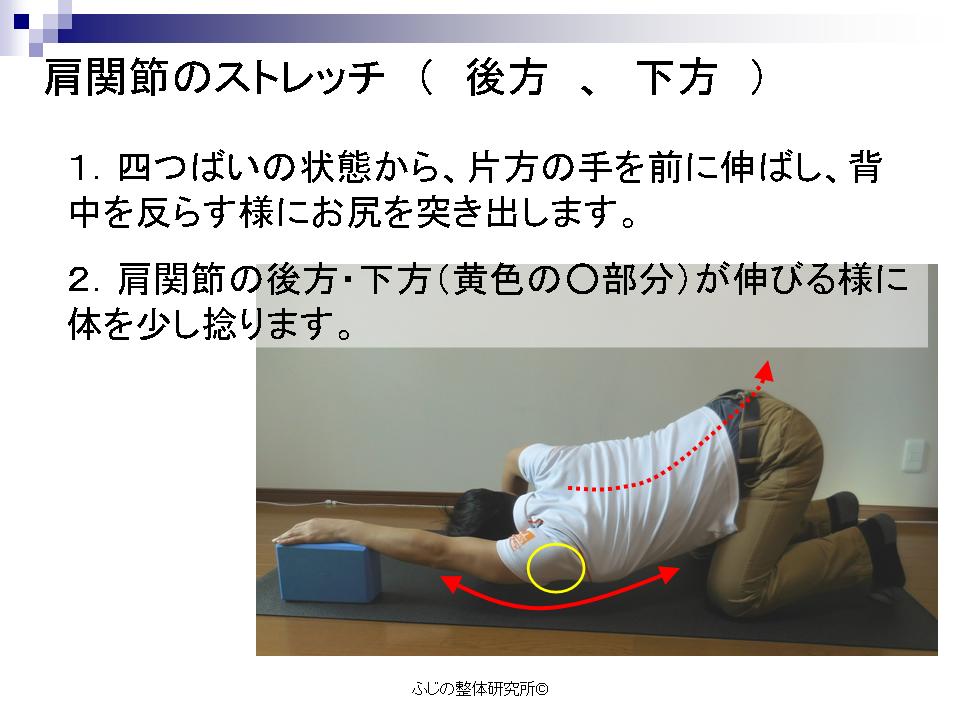

肩関節のストレッチ

効果

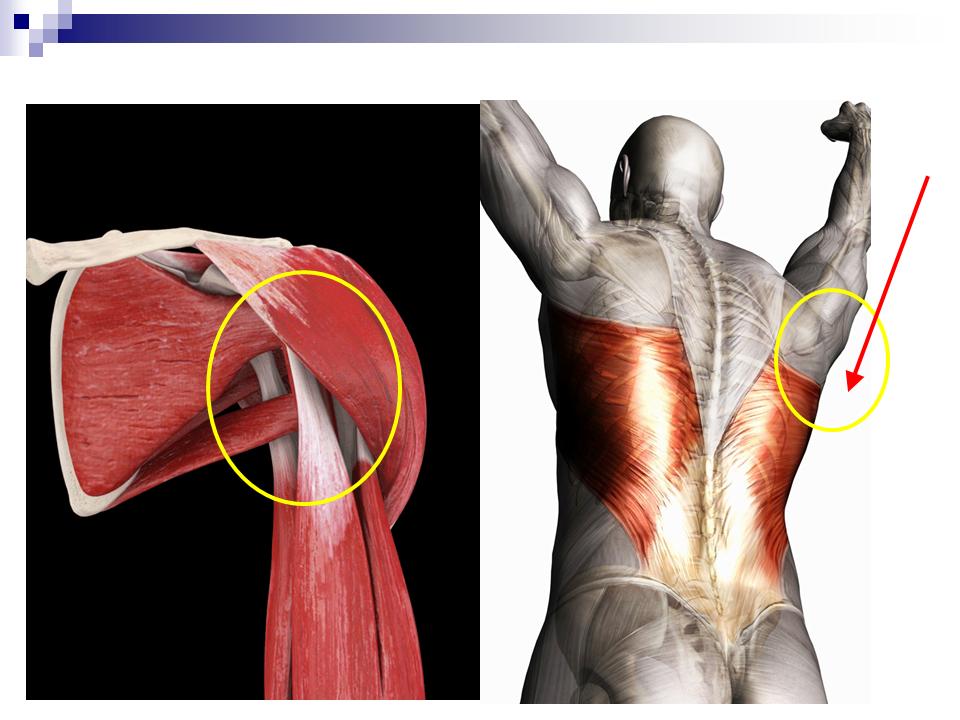

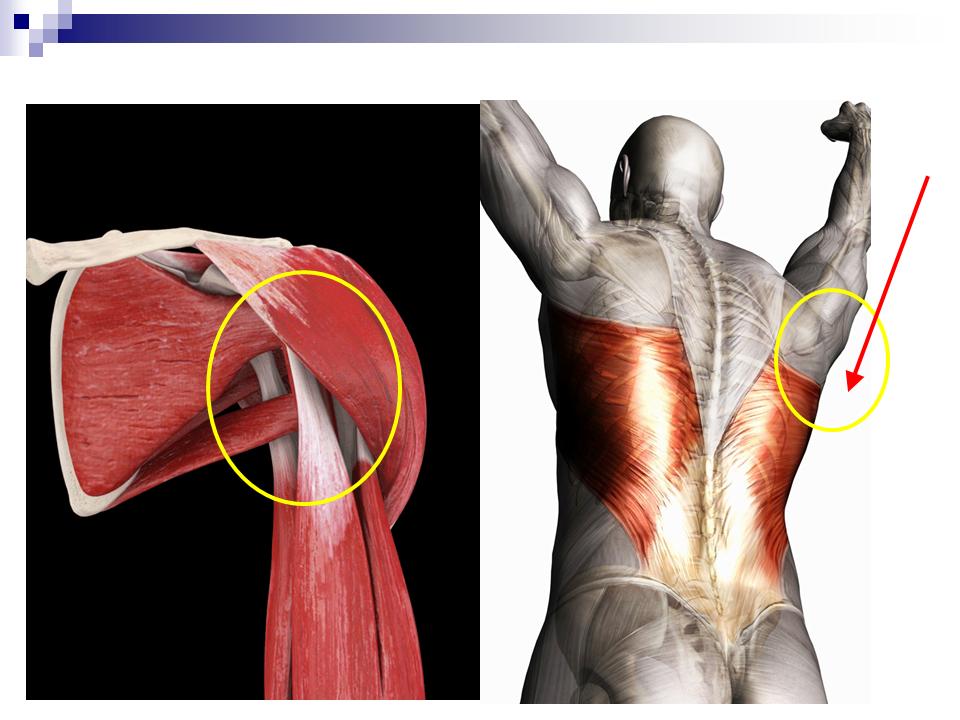

・ 三角筋(後部)、大円筋、小円筋、上腕三頭筋、広背筋、関節包(後方、下方)

これらの筋肉を伸ばす事が出来ます。

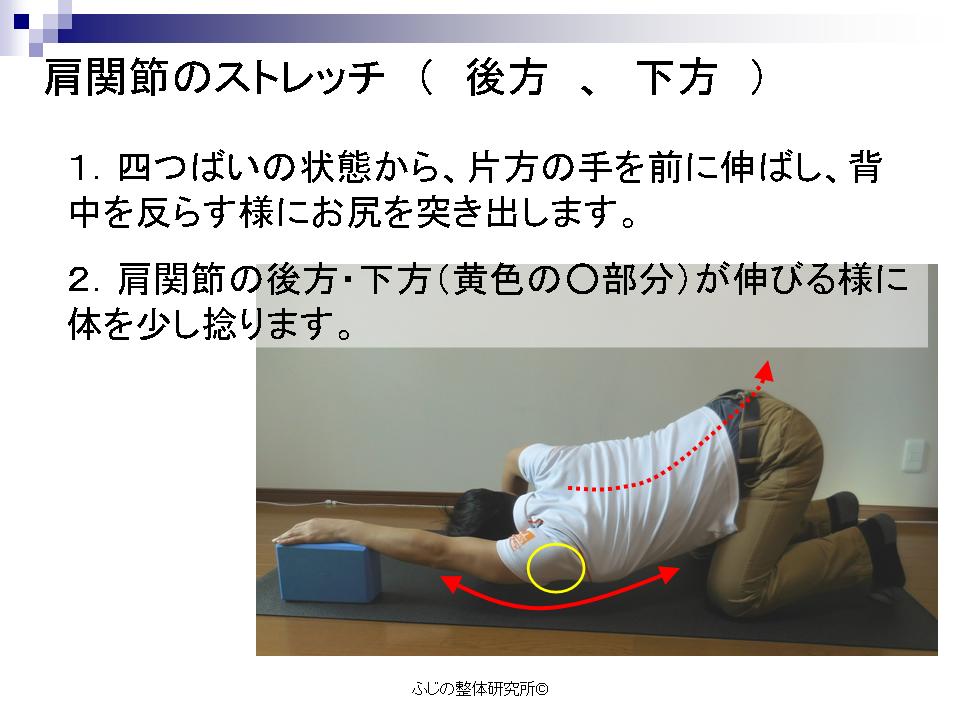

~ How to ~

1. 四つばいの状態から片方の手を前方に伸ばし、お尻をやや上方に

突き出しながら、わきの下を伸ばしていきましょう。

2. 黄色の〇の部分が伸びる様に、やや体を捻りましょう。

30~45秒程 ゆっくり、無理のない範囲で 伸ばしましょう。

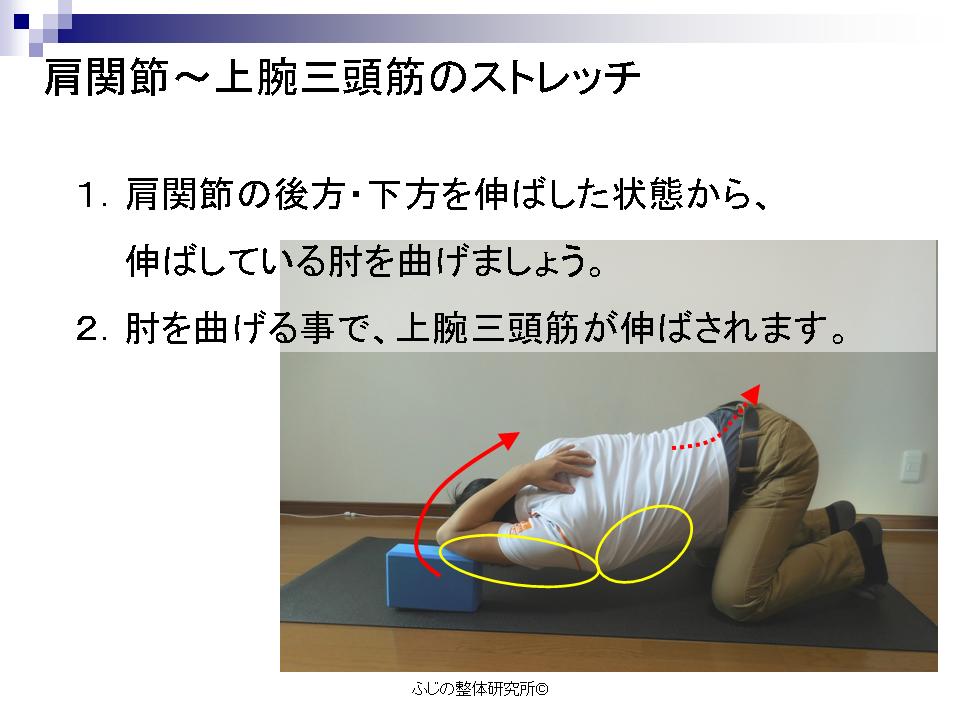

効果

・ 三角筋(後部)、大円筋、小円筋、上腕三頭筋、広背筋、関節包(後方、下方)

これらの筋肉を伸ばす事が出来ます。

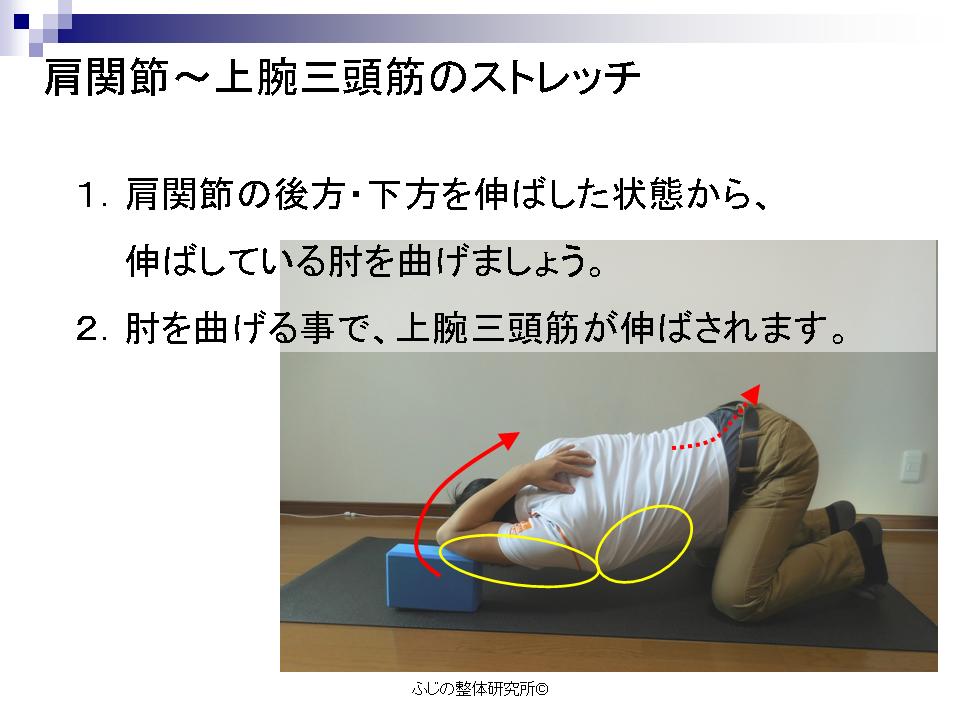

~ How to ~

1.肩の後方・下方を伸ばした状態から、肘を曲げて

上腕三頭筋(二の腕の後ろ) を伸ばしましょう。

30秒~45秒 ゆっくりと 無理のない範囲で伸ばしましょう。

上の写真の黄色〇の部分を効果的に伸ばす事が目的です。

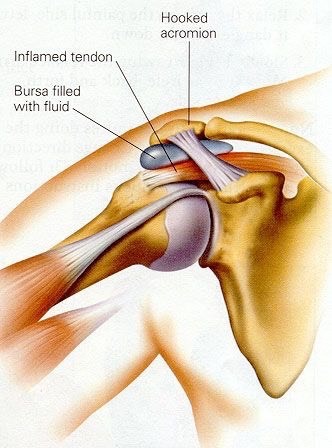

この部分が硬くなり、短縮する事で肩関節の屈曲・外転

(腕を頭上に挙げる動作)の制限因子となります。

⇒ 右の写真 肩を上方に挙げる際に下方に引っ張る制限となります。

※赤矢印 の方向に 硬くなった筋群が引っ張ります。

また外旋筋群が短縮する事で、内旋方向への可動域制限を

生み出します。 ※黄色で囲った部分

内旋制限、屈曲・外転制限はオーバーヘッドでの

ストローク動作がスムーズに行えない要素となり

代償動作を行う事で結果的に肩の故障に繋がります。

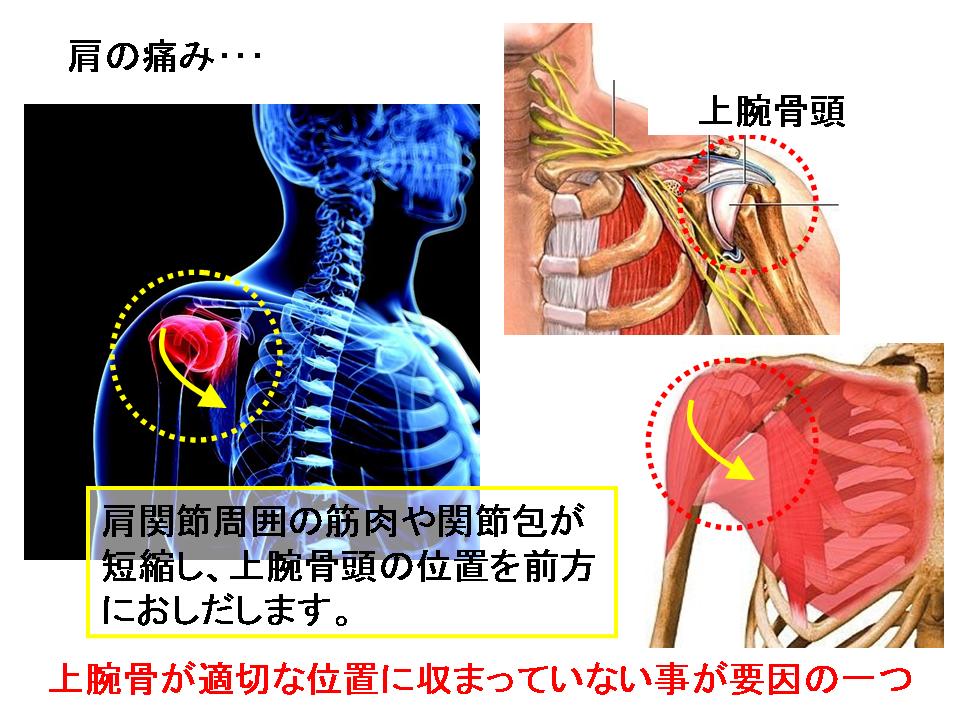

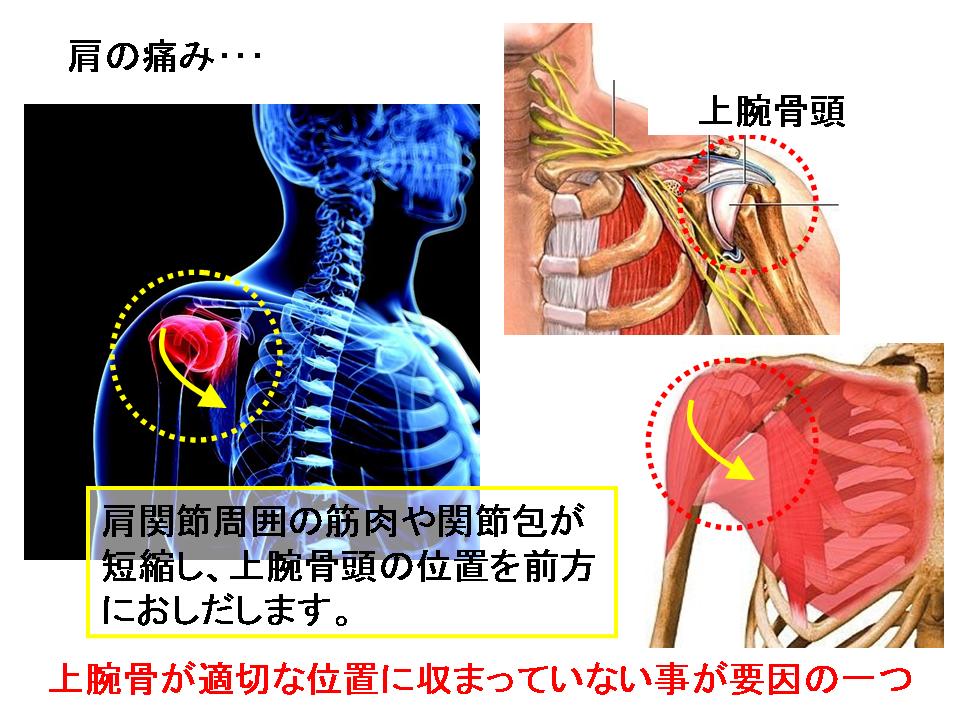

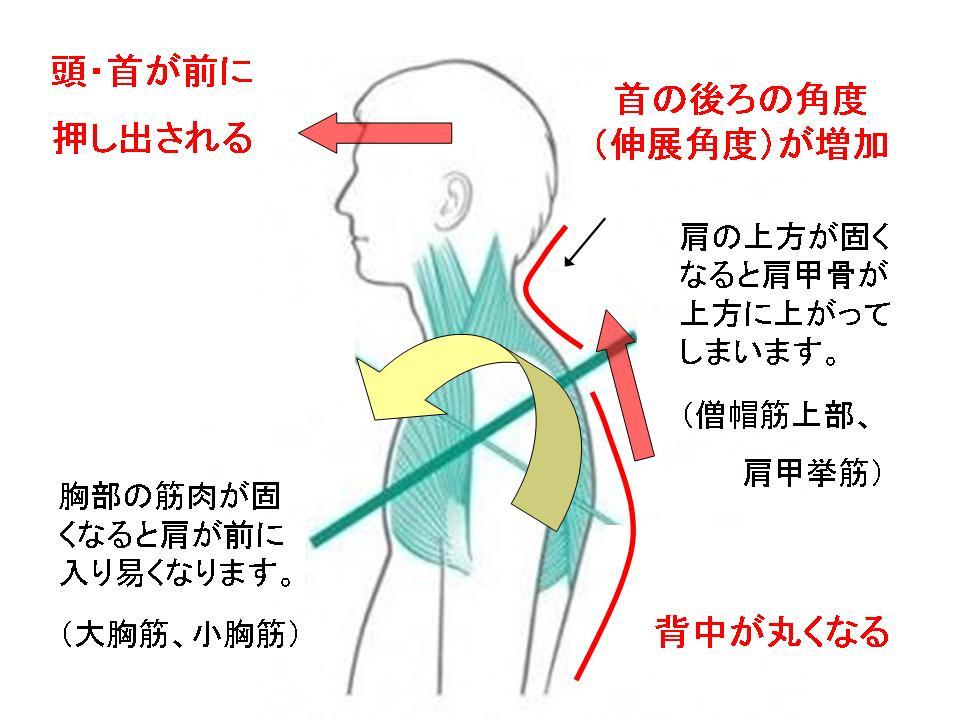

また後方が短縮する事によって、肩関節の根元が前方へと

押し出されるような力が働きます。

結果肩関節の前方偏移が強まり、筋機能や安定性の低下を

招く事になります。

⇒ 肩関節の後方・下方はスポーツをされる方はもちろん、

スポーツ習慣の無い方でも硬くなる部分です。

四十肩、五十肩も同様に、後方・下方の硬さが存在し

機能回復の妨げとなります。

今回ご紹介した肩関節のストレッチを行う事で

効果的に関節の後方、下方を伸ばす事が出来ます。

肩関節の障害予防と、スポーツ動作のパフォーマンスアップには

欠かせない効果的なストレッチですので、是非参考にしてみてください。

***************************************

「 ~ 集中力を高める整体 ~ 」

ふじの整体研究所

FaceBook :https://www.facebook.com/fujino.seitai

Twitter:@fujino_seitai

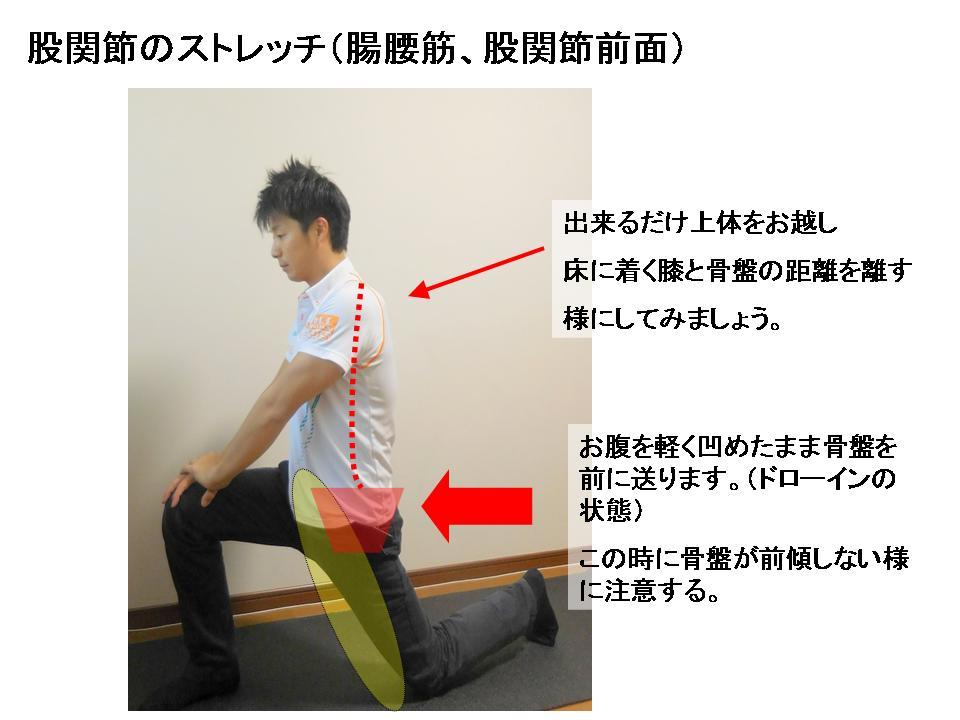

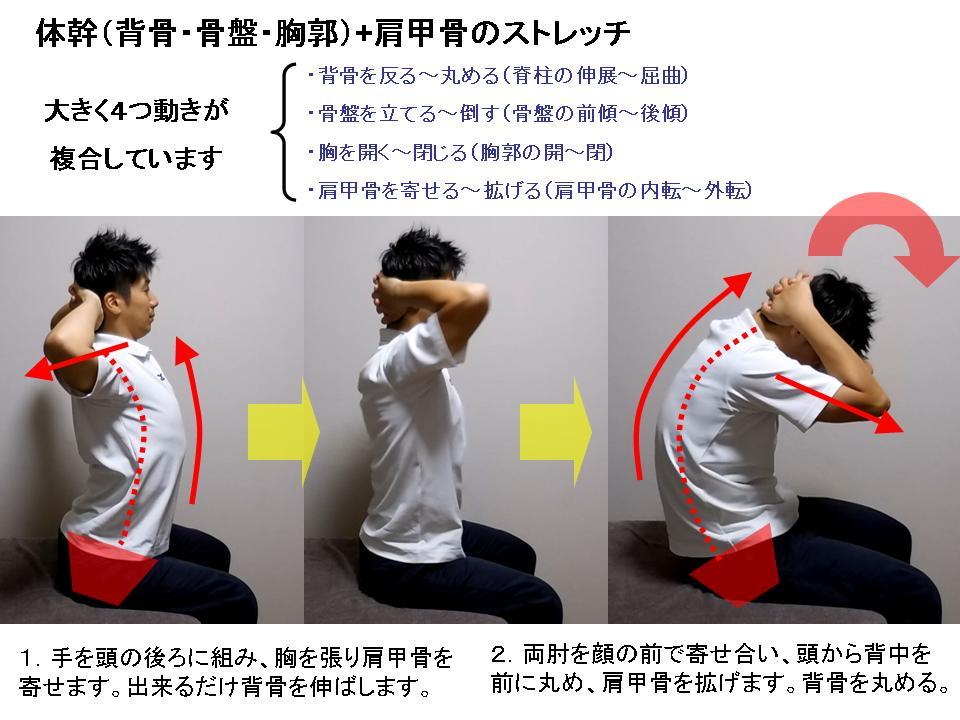

伸展型での腰痛を抱える方には 特に効果的な方法ですが 前屈、後屈関わらずに 腰部の痛みの改善や予防 姿勢の改善などには効果的ですので 是非紹介した内容を取り組んでみてください。

~

~.jpg)