腰痛に悩む方へ・・・ 改善・予防の運動プログラム②

今回は体幹トレーニングのフロントブリッジについて解説します。

・スポーツや運動時に腰が痛い、又は 運動後や翌日の腰痛・・・

・年に数回はぎっくり腰の様な突発的な腰痛がある・・・

・慢性的な腰痛にいつも悩まされている・・・

・下っ腹が出て太ってきた・・・

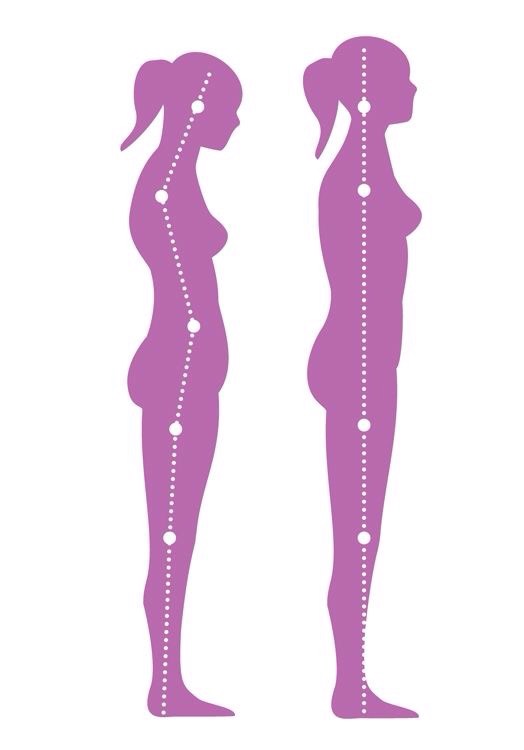

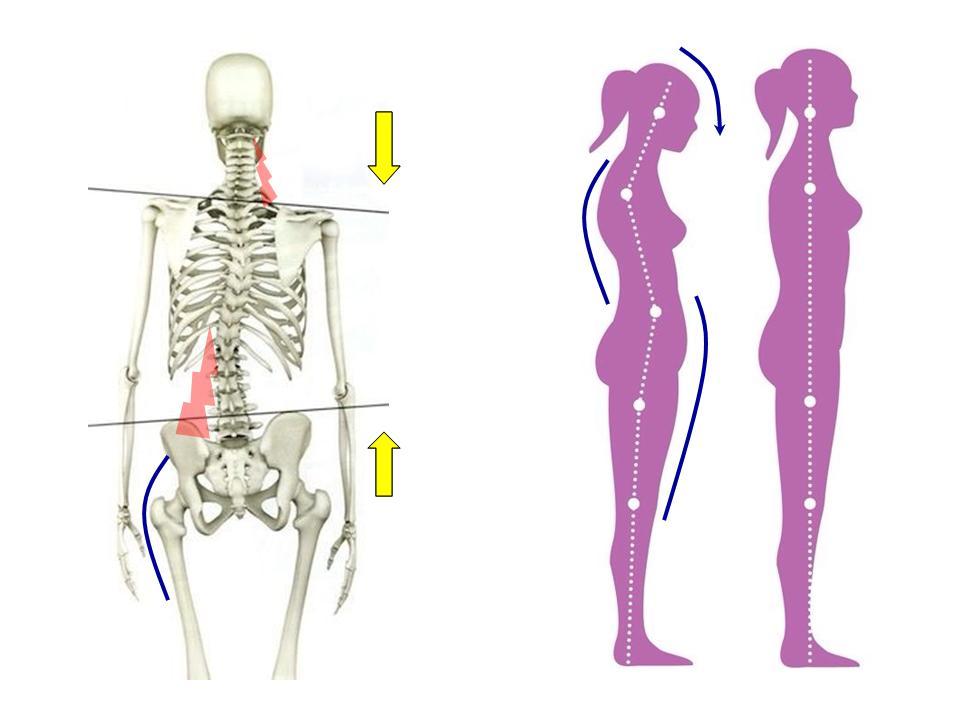

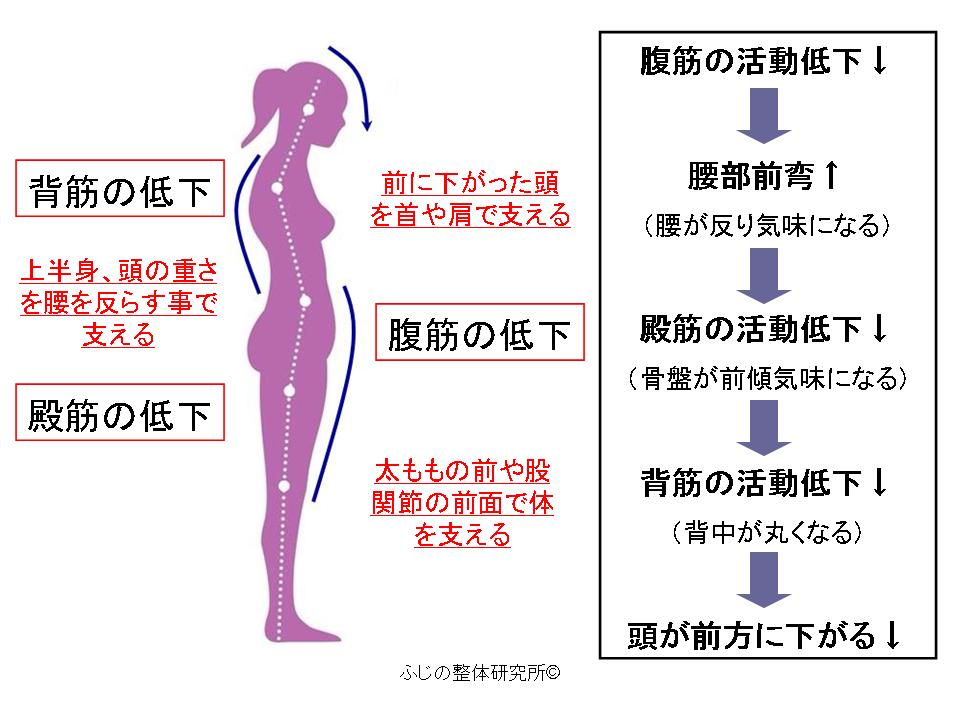

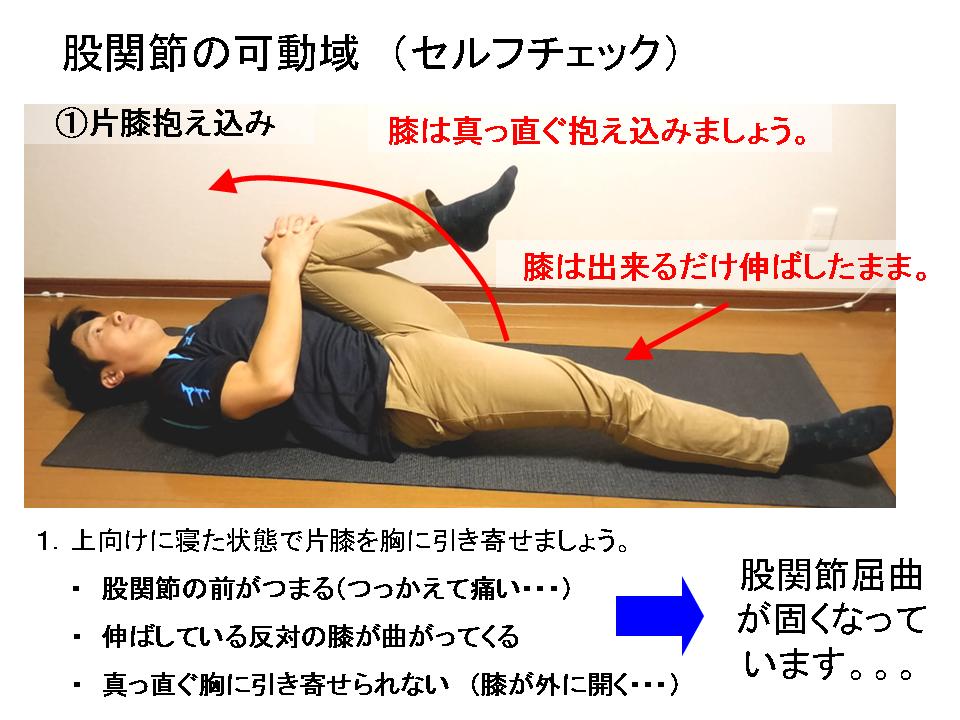

これら1つでも該当する方は基本的に体幹部の筋機能が低下

しているか、骨盤~腰椎の姿勢が悪化しているか。。。

腰痛のリスクファクターが存在するでしょう。

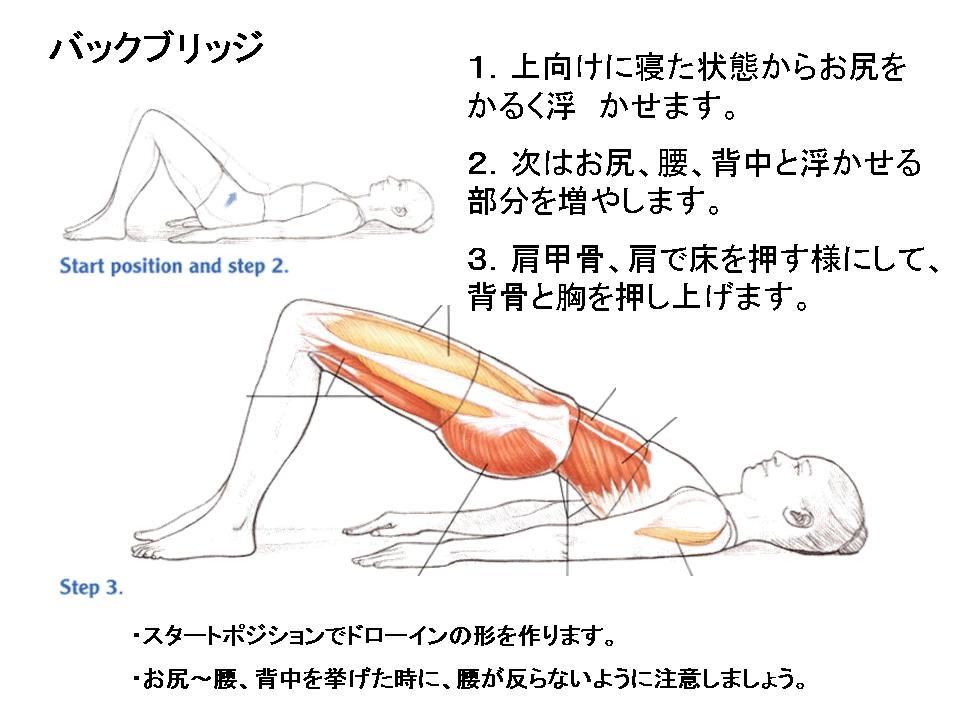

前回のバックブリッジとは対照的に、このエクササイズでは

体幹部の前面を主に働かせる事が出来ます。

※前回の続きとして合わせてご覧ください。

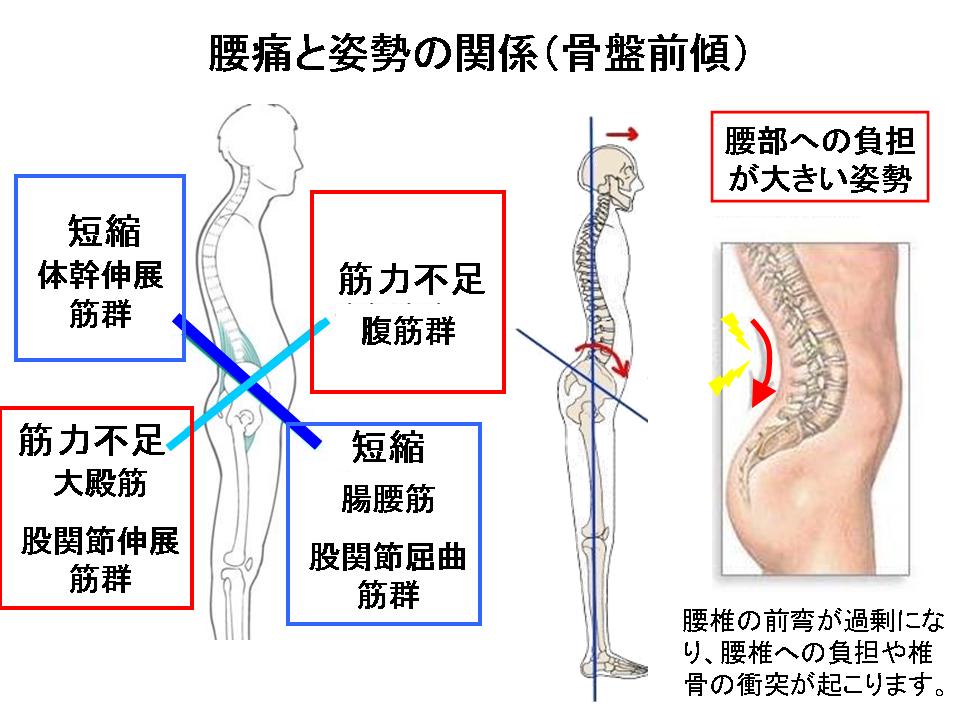

特に前面では腹筋群が内臓を支える役目を担います。

この腹筋群が低下してたり、姿勢的に腹筋群が働きにくい状態に

あると、腰椎、骨盤の安定性が低下し、内臓が下方に下がって

しまう事になりかねません。

腹筋群の機能低下は結果として腰痛になりやすい状態になります。

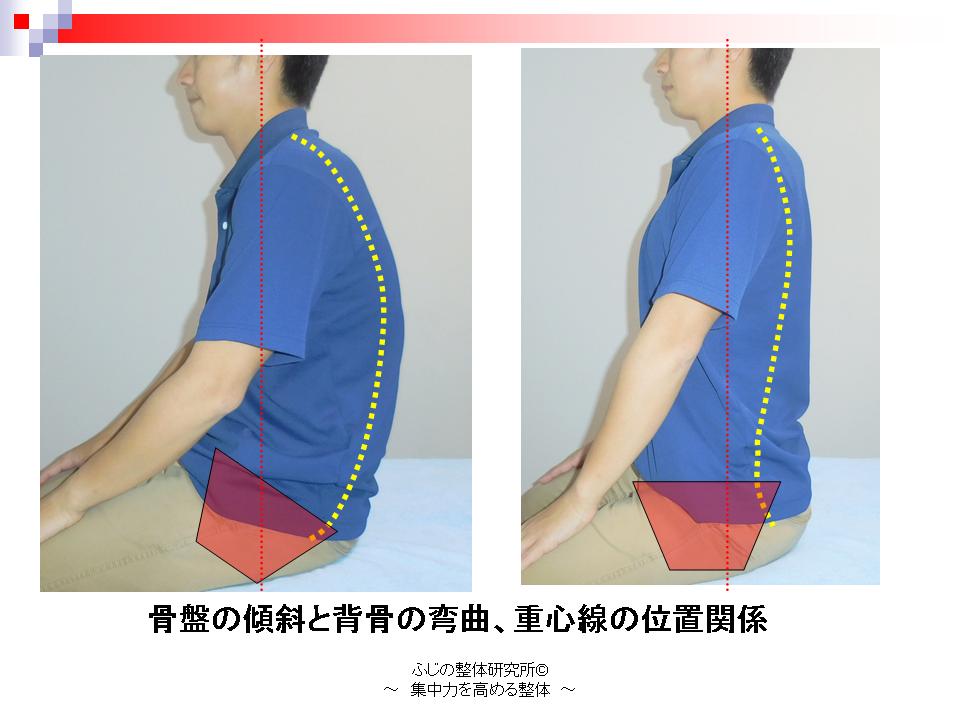

⇒ からだの前面で壁を作り、腰椎、骨盤を支える機能が低下していまい

腰椎の前弯の増強や骨盤の前傾が過度に起こり、腰部へのストレスを

増悪させてしまいます。。。

背筋と腹筋の両方で、骨盤~脊柱を挟みこむ様に働く事で

骨盤~脊柱が安定し、動作時の痛みやスポーツ動作などでの

腰痛を予防していく事で出来ます。

背筋と腹筋の両方で、骨盤~脊柱を挟みこむ様に働く事で

骨盤~脊柱が安定し、動作時の痛みやスポーツ動作などでの

腰痛を予防していく事で出来ます。

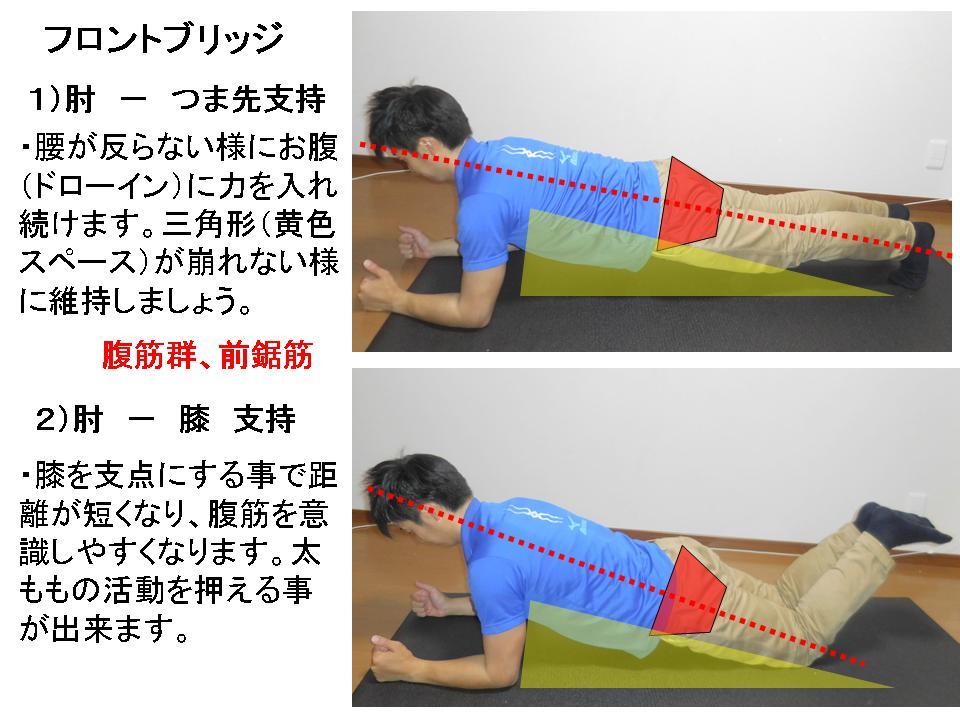

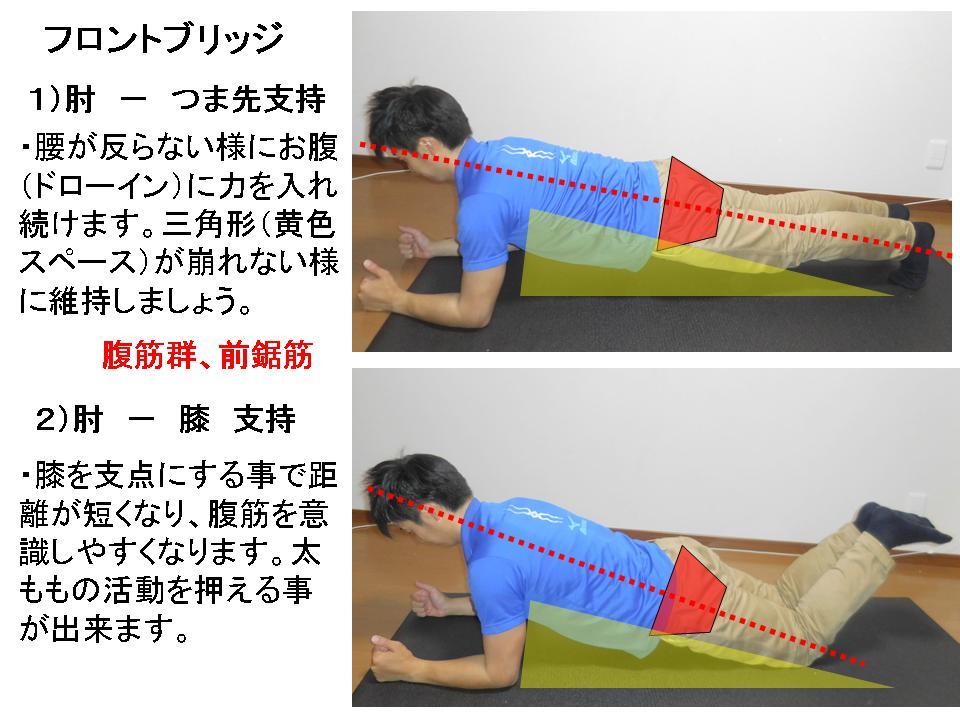

フロントブリッジ

まずは 下の写真から取り組んでみましょう。

肘 - 膝 で支える事により、体幹を支える長さが短いので

その分負荷が軽く、正確に体幹部に効かせる事が出来ます。

体幹トレーニングに慣れていたり、体力のある方は

上の写真の方法で取り組みましょう。

☆60秒間キープ を 3Set 繰り返しましょう。

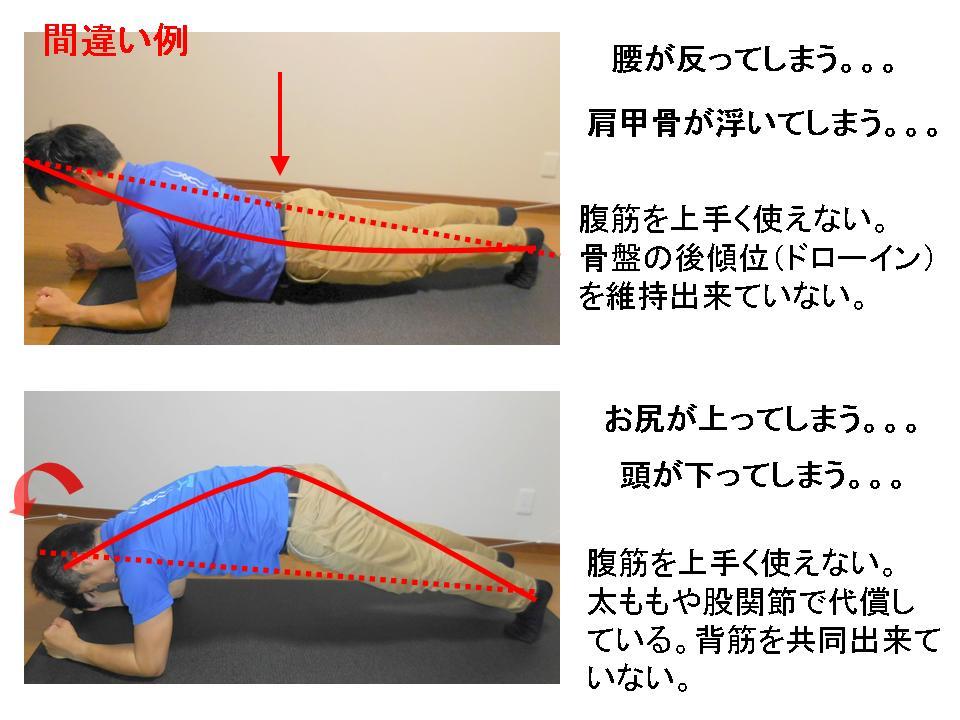

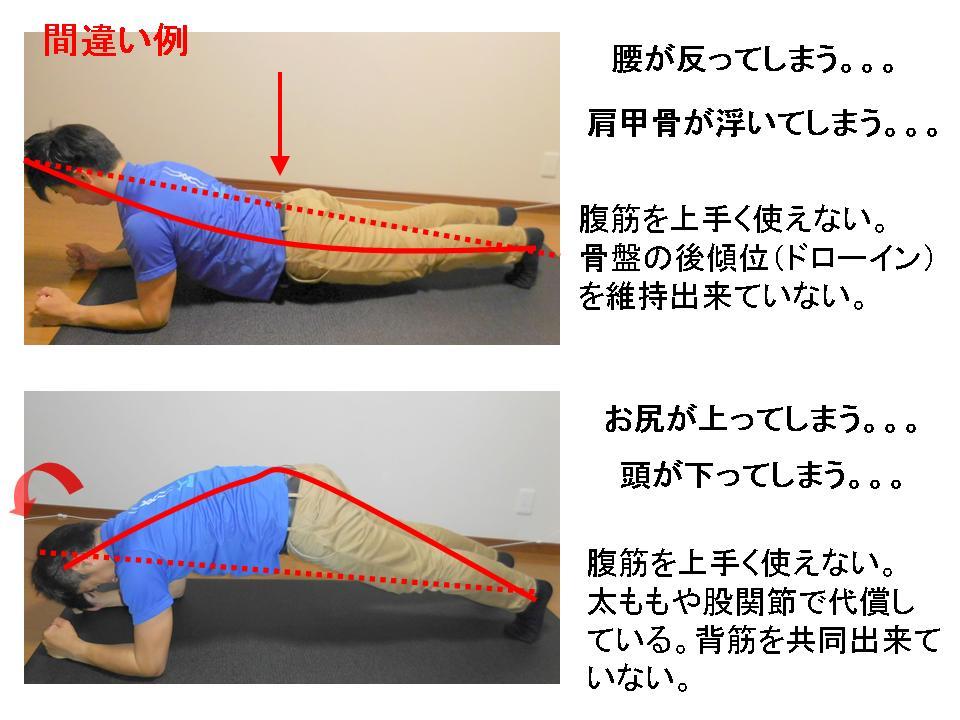

上の写真は間違ったフォームの例です。

特に女性は上の写真の様に、腰が反ってしまいがちです。

体を一直線で保てるようにフォームに注意しましょう。

上の写真は間違ったフォームの例です。

特に女性は上の写真の様に、腰が反ってしまいがちです。

体を一直線で保てるようにフォームに注意しましょう。

ポイントになるのは、やはりからだの中心部から順番に力と形を作る

事にあるようです。決めてはドローインが重要。

よく見られる間違いのフォーム

1.腰が反っている

2.肩甲骨と胸郭が分離している

3.背中が丸くなっている

4.頭が下がり肩に力が入る

それぞれに重なる点もありますが、これらの間違いは多く遭遇します。

体幹トレーニングは、からだの中心部を鍛えるので軸が安定する

感覚と、姿勢を安定する事が得られます。

スポーツだけに限らず、健康管理や仕事でのパフォーマンスや

姿勢やスタイルを維持、向上させるセルフプロデュースにも効果的です。

どんなトレーニングやストレッチでも共通して言える事ですが

重要な事は、体のどの部分を使い、どの部分が伸びているのか?

をより意識する事です。

感覚を巡らせる事で脳~筋肉の神経伝達が促され効果が生まれます。

トレーニングが見た目で同じフォームや形が出来ていても

体の感覚とずれていたり、使ってほしい筋肉が間違っている事もあります。

これでは効果が生まれませんので、注意しましょう。

フロントブリッジのポイント

効果的な方法(ポイントとなるフォーム)

・あごを引いて頭からつま先を一直線にする

・骨盤を後傾気味にする(ドローイン)

ポイント

・つま先を曲げたまま、足先方向に軽く押す事で

お尻やハムストリング、に力が適度に入ります。

・両肘を外に押し広げる様に力を入れる事で

肩甲骨を支える筋肉が活動します。

⇒ 肩甲骨を上手く固定できていない例も多いです。

2つのポイントは普段指導している際に効果的ですので

是非意識してみてください。

***************************************

「 ~ 集中力を高める整体 ~ 」

ふじの整体研究所

FaceBook :https://www.facebook.com/fujino.seitai

Twitter:@fujino_seitai

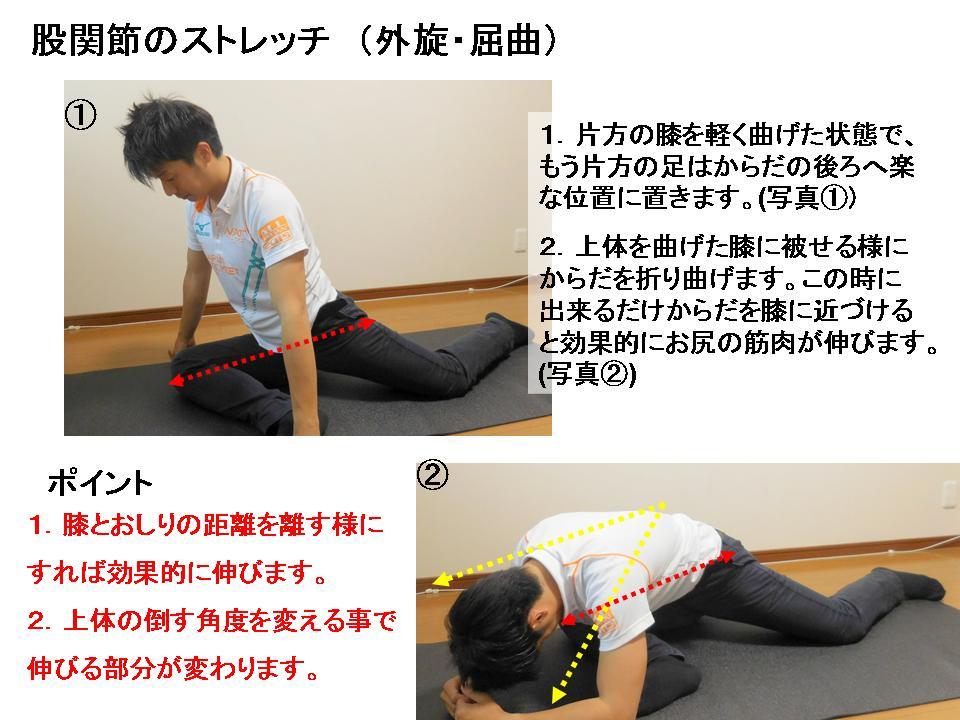

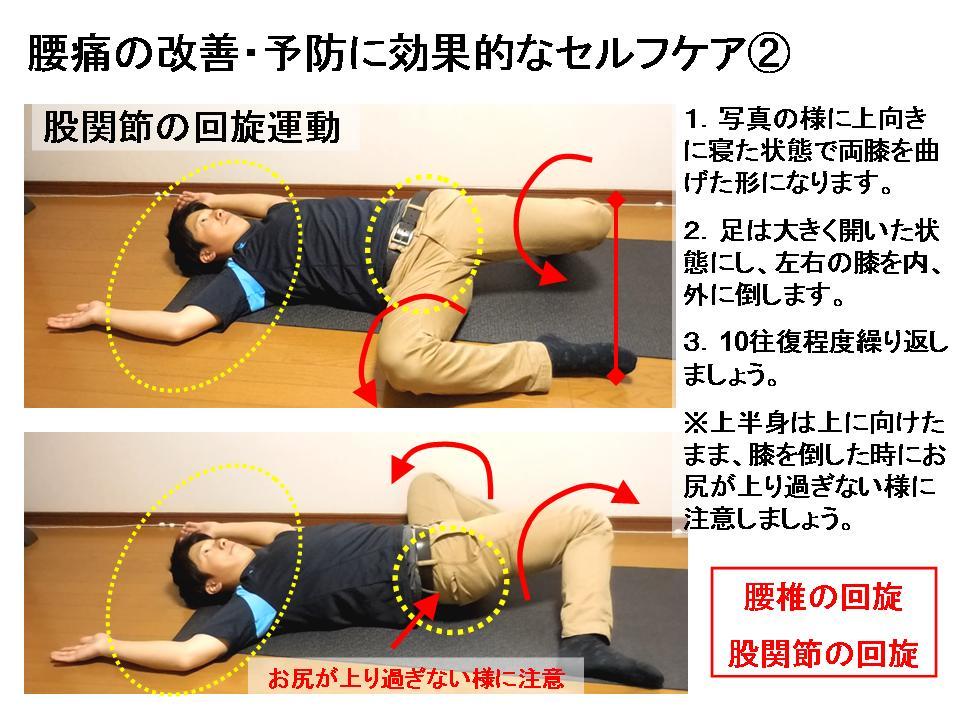

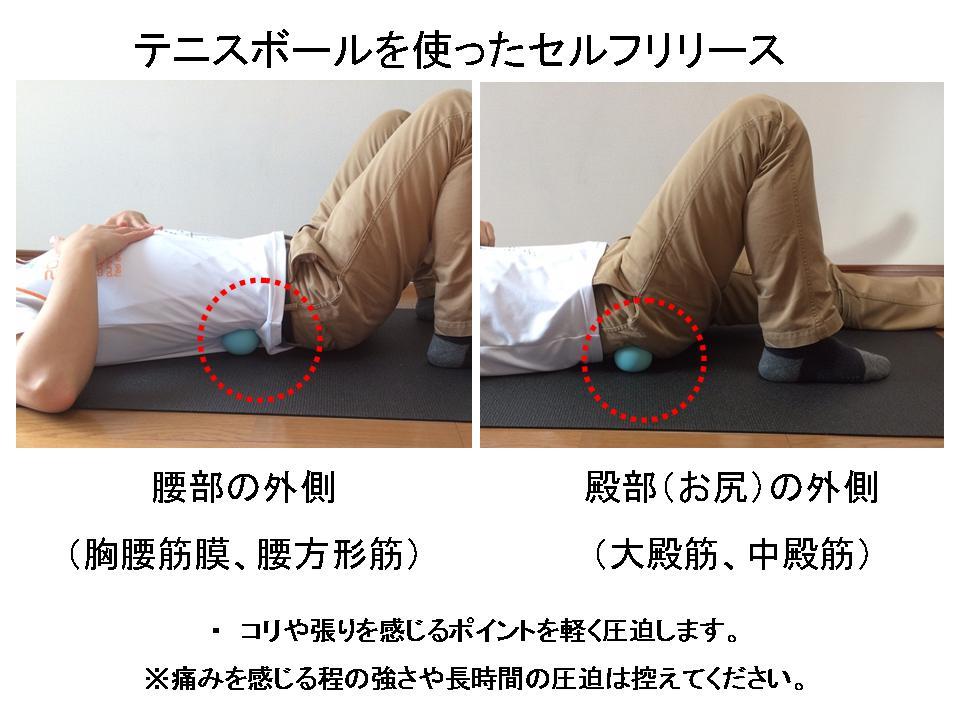

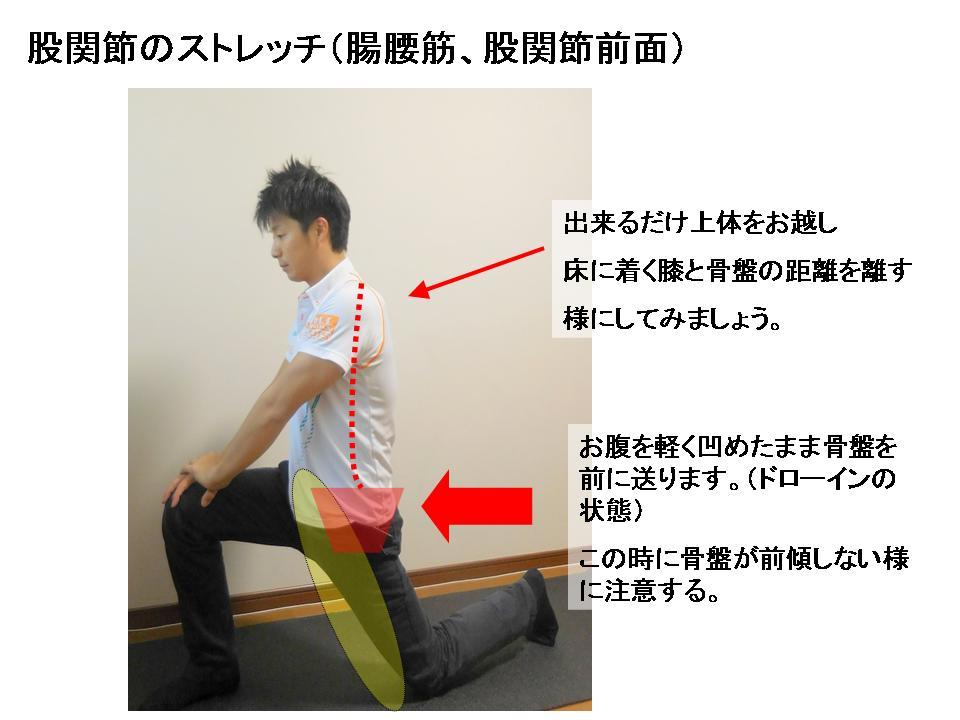

伸展型での腰痛を抱える方には 特に効果的な方法ですが 前屈、後屈関わらずに 腰部の痛みの改善や予防 姿勢の改善などには効果的ですので 是非紹介した内容を取り組んでみてください。