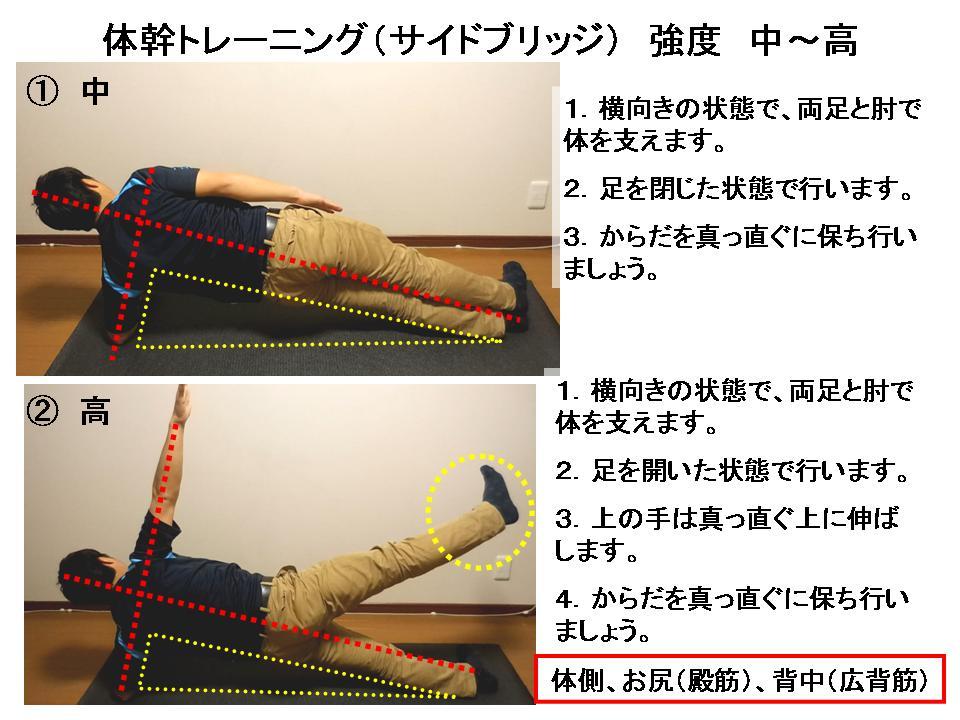

今回は「体幹トレーニングの効果的な方法」No9

サイドブリッジについて第三弾をご紹介します。

前回のスタビライゼーションとはまた別の要素を

含めたトレーニングです。

強度も中強度~高強度の内容になるので

アスリートは日々のトレーニングに

または体力作りやダイエットなど

自身のフィジカルを高め、ハイパフォーマンスを

可能にする為に活用してください。

先ずは今回解説するトレーニングからご覧ください。

~ How to ~

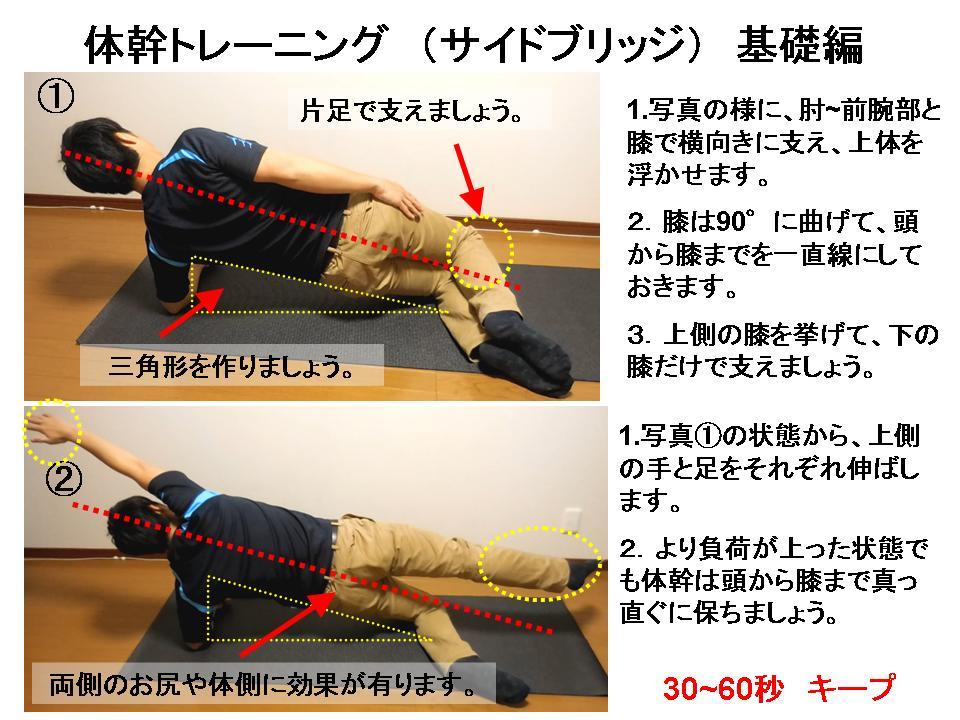

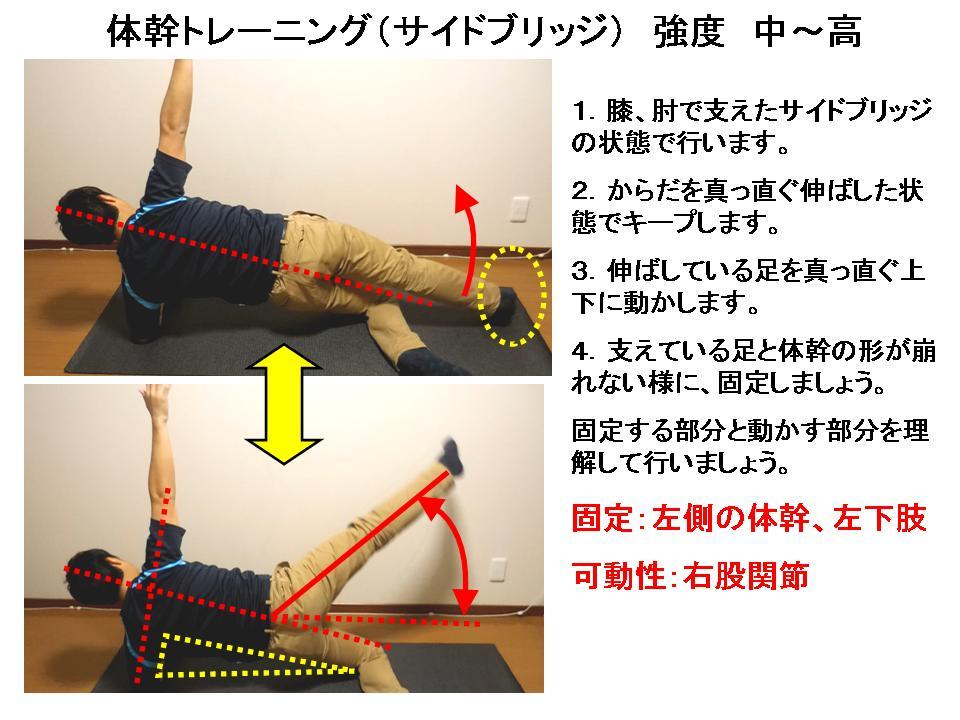

1.膝~肘で支えたサイドブリッジの状態で行います。

2.からだを真っ直ぐに伸ばした状態でキープします。

3.伸ばしている足を真っ直ぐ上下に動かします。

4.支えている足と体幹の形が崩れない様に固定しましょう。

5.10~15回ゆっくり動かします。 2~3Set行いましょう。

ポイント

・支えている部分、固定する部分は出来るだけ

姿勢や形を変えずに行いましょう。

・動かす部分は出来るだけ力まず、可動性を意識して

動作を行いましょう。

・止める部分と動かす部分を理解して取り組みましょう。

効果

体側、お尻(殿筋)、背筋、広背筋の強化

写真の状態では

固定:左体側、左下肢、股関節

可動性:右股関節

が要素として含まれています。

今回ご紹介した内容は

トレーニングの要素に

安定性(Stability:スタビリティ)

可動性(Mobility:モビリティ)

が含まれております。

この2つの要素は

運動をより効率よく、安全に行うために

重要なポイントであり、からだの部位や

関節によって、運動時に求められる役割があります。

~競泳に関して~

例えば競泳選手がストロークを大きくしようと

肩関節、肩甲骨の可動性を意識したとします。

この場合水を押える際に肩甲骨が安定しないため

プルのエネルギーが効率よく推進力に繋がりません。

肩甲骨は柔軟性は必要ですが、動作の中では

安定する事が必要です。

もし安定性に欠ける場合は肩の故障に繋がったり

パフォーマンスの低下に関係します。

よく選手からも

「肩甲骨が使えていない」

「肩甲骨から動かせていない」

など肩甲骨にフォーカスした言葉や

質問を耳にしますが、ここでの

肩甲骨の安定性と可動性を間違ってはいけません。

競技レベルの高い選手は自然とからだで理解している

様ですが、柔軟性や関節弛緩性の高い選手、

特に女子選手はこの安定性を理解して

取り組む事でパフォーマンスアップと

障害予防が出来ると思います。

またこの点は今後詳しく説明していこうと

思います。