姿勢不良の特徴と考え方 その②

今回は前回の記事 「姿勢不良の特徴と考え方」 の 続編です。

姿勢不良そのものは結果であり

痛みや不快症状の大きな要因である

という考え方を説明してきました。

これら姿勢に関する説明を決して覚える必要はありません。

痛みや不快症状をもたらす、原理の様なものを

少しでもイメージしていただけると

日頃ご紹介しているセルフケアが

より効果的なものになり、役立てていただけると思っています。

姿勢に関する これまでのまとめ

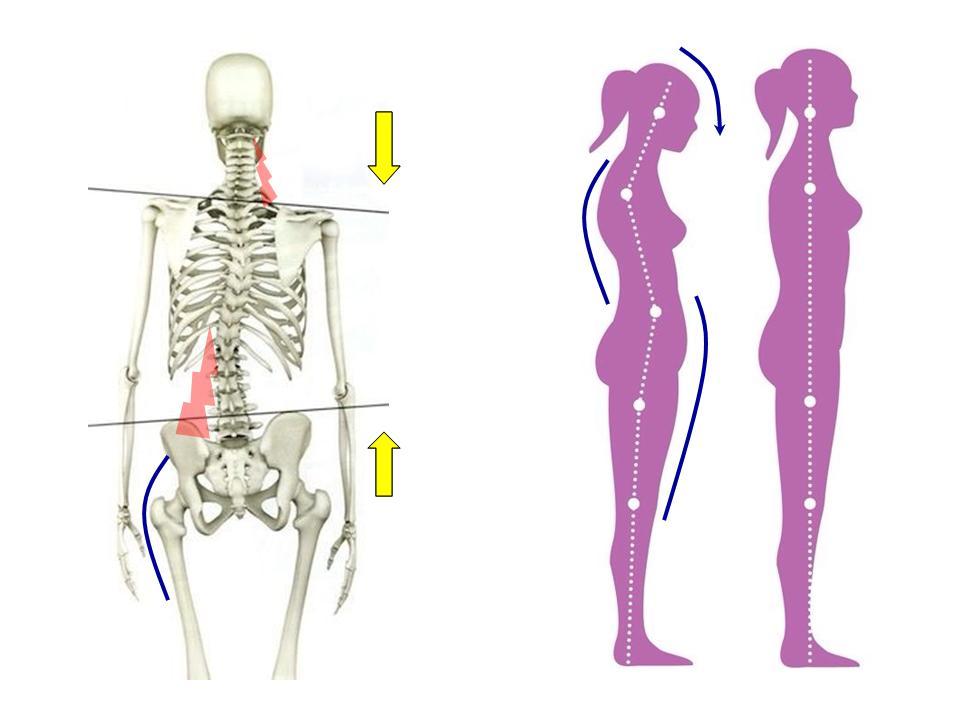

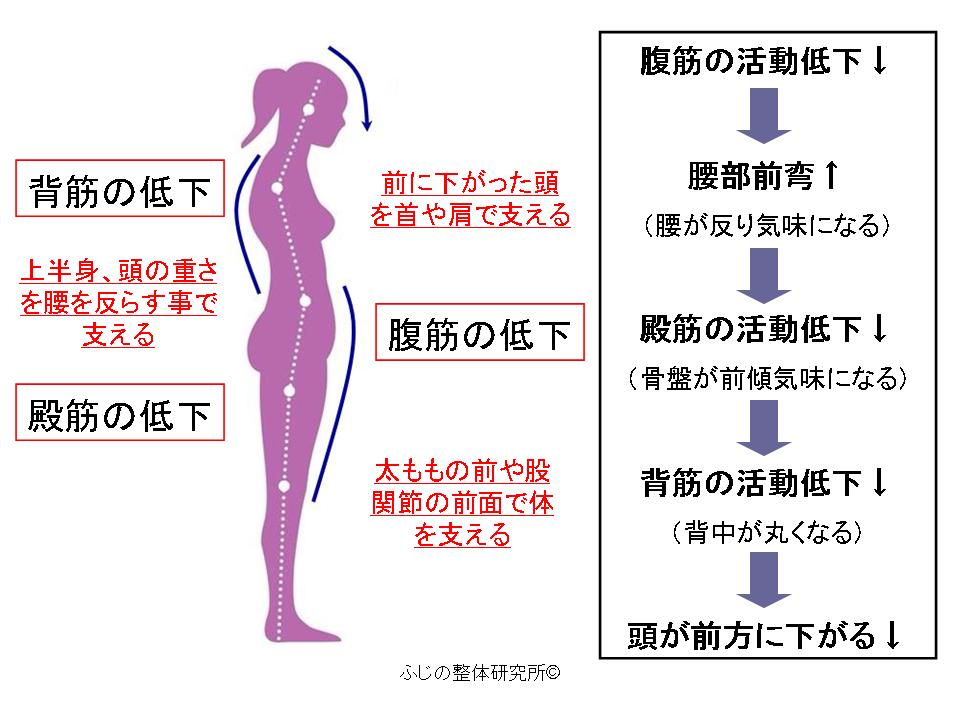

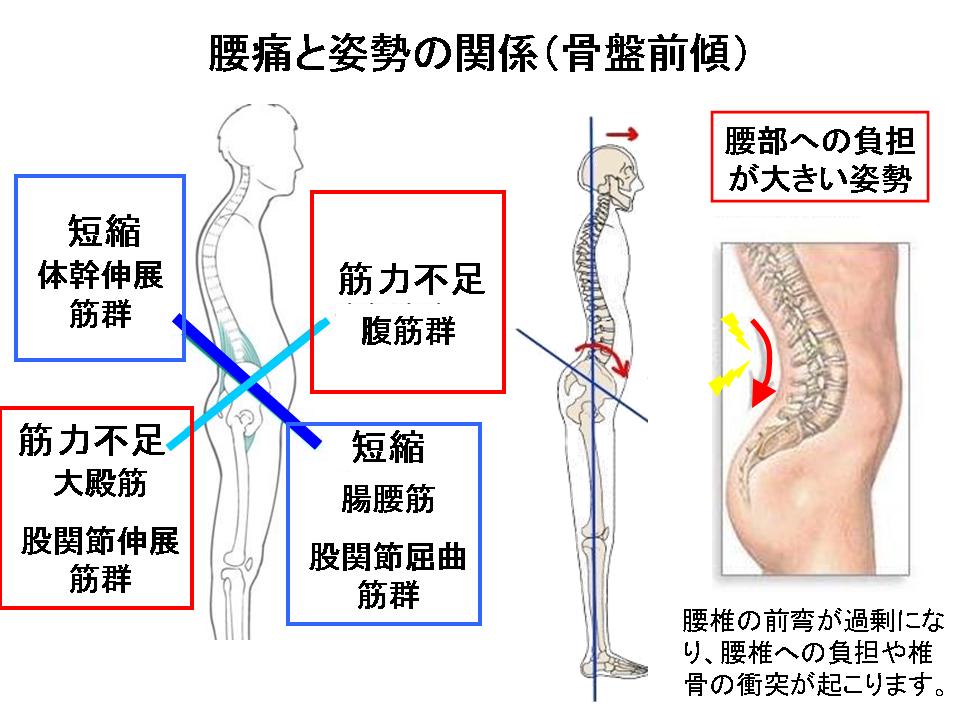

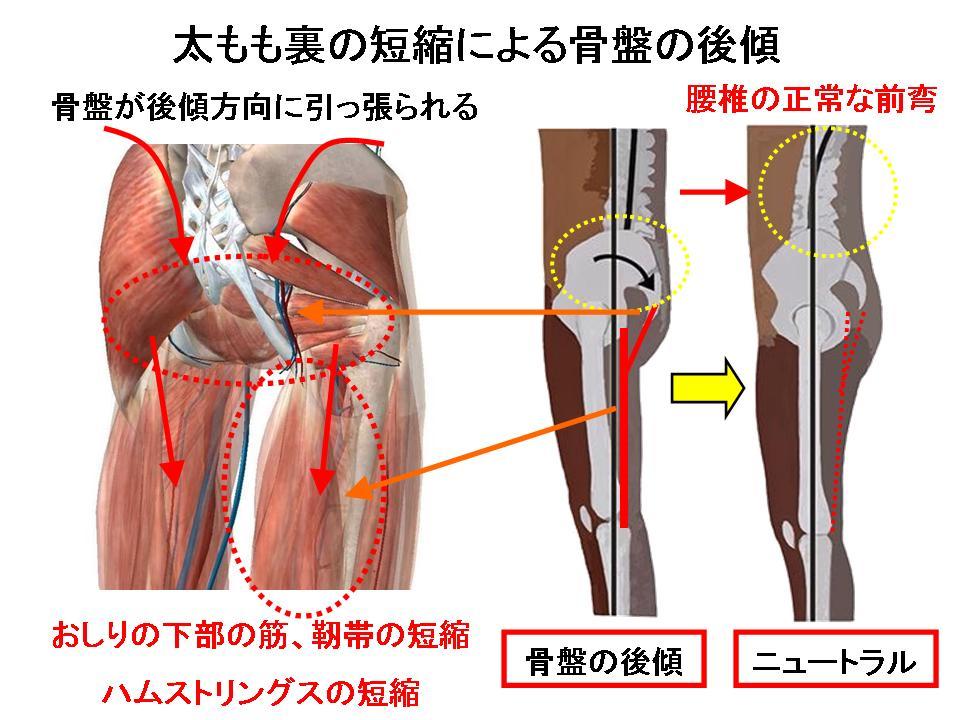

・ 筋、筋膜の短縮が骨や関節の位置を変化させます

・ 筋力、筋活動などの機能低下が姿勢の保持機能を低下させます

・ 骨や関節の位置の変化は、関節の異常運動をもたらす原因となります

・ 関節の位置、動きの変化は隣接する他の部位や関節に影響を与えます

これらがトータルして絡み合う事で、姿勢そのものが構築され

姿勢不良の場合は関節の 異常運動、代償 が起こり

痛みや不快症状を生み出す原因となります。

今回は前回の座位での 姿勢不良の対照例 を解説していきます。

理想的な座位での姿勢

上の写真は前回の記事で紹介した写真の対照例です。

解剖学的に 理想的な姿勢 (正しい姿勢)を表します。

・ 骨盤が立っている

・ 脊柱の弯曲が適正である

・ 重心線や頭の位置が適正である

骨盤の上に背骨や頭があるので、重心が整い、重力に対して無理なく

バランスのとれた姿勢がとれている事になります。

上の写真の様子を説明すると以下の通りです。

1.骨盤が前傾する (骨盤が真っ直ぐ立つ)

↓

2.腰椎(腰)の前弯が増加 ( 反時計回りの回転 腰が適度に反った状態 )

↓

3.胸椎(胸)の後弯が減少 ( 計回りの回転 胸椎、胸郭が上方に引き挙がる)

↓

4.頚椎(首)の前弯が減少 ( 反時計回りの回転 頭の位置が整い、首の反りが減少)

骨盤の傾き(前傾)が獲得出来た事により

腰椎、胸椎、頚椎と連鎖し合い

トータルの結果 理想の姿勢へと改善出来た事となります。

座位の姿勢を比較

上の写真は 姿勢不良 と 正しい姿勢 を比較したものです。

左 ( 姿勢不良 ) の写真では

・ 脊柱(背骨)のカーブ(黄色)が後方に丸くなり

頭の真下に脊柱が位置していない事がわかります。

・ 赤の矢印線で示した通りに、骨盤の傾く方向に影響され

胸郭が前に倒れ、背中が丸くなり、頭が前方に突出します。

・ 顔を正面に向けるには、頚椎(首)の伸展を増やし

反らす事で目線を維持しようとしています。

右 ( 正しい姿勢 ) の写真では

・ 脊柱のカーブが、理想的な弯曲を示し骨盤、背骨の上に頭が位置する

バランスのとれた姿勢がわかります。

・ 骨盤が前傾する事で、胸郭や胸椎が上方にあがり胸を自然と開く事が出来ます。

・ 頭、あごの位置が整い、首へのストレスも減らす事が出来ます。

今回は座位での姿勢の比較を解説しました。

立位の場合は 足部、足関節、膝、股関節などの下肢の

影響も加わり、これらのパターンだけでは説明がつきません。

また横から見た姿勢だけの解説ですので、今後に

前、後から見た姿勢の解説など、まとめていきたいと思います。

次回はこれら姿勢を作り出す要点をふまえての

姿勢改善のセルフケアを引き続き紹介していきます。

***************************************

「 ~ 集中力を高める整体 ~ 」

ふじの整体研究所

FaceBook :https://www.facebook.com/fujino.seitai

Twitter:@fujino_seitai