今回も前回の記事に引き続いて

「競泳選手の肩の痛み」 に関して、解説いたします。

前回の記事とも合わせてご確認ください ⇒ 「競泳選手の肩の痛み」

競泳選手に起こりうる ”肩の痛み” に関して

前回は 痛みの出やすい場所 や ストロークの局面、

前触れ となる 選手の訴えや症状などを記事にしました。

今回は症状発生に繋がる

・リスクファクター

・原因として考えうる事

・現場や選手が自身で取り組める改善策 / 予防策

をご紹介します。

疼痛発生のリスクファクター

・姿勢不良 (背中が丸く、頭頸部が肩よりも前方にある様な状態)

・肩甲骨、肩関節のマルアライメント

(筋の固さにより骨の位置が故障しやすい位置にある状態)

※上記二つは比較的多くの選手に存在します。

・肩甲骨可動性不足

・胸郭、胸椎の可動性不足

・肩関節の過剰な弛緩性 (関節が緩く、柔らか過ぎるのも問題です。)

・肩甲骨~肩関節、体幹での安定性(筋力)不足

※インナーマッスルやコアなど

・フォーム (無理な肩の動かし方をしている選手も多くいます)

※ 練習量の急な増加やスイムパドル、スポンジプルなどを使用する事も

要因としては考えられます。 しかし競技力向上には必要な事です。

重要なことは、強化の為に必要な 負荷・ストレス に耐えうる

タフな体作りやコンディショニング を取り組む事です。

その一歩は 障害予防 や セルフケア など

自分の体を守る知識と方法を身に付ける事と思います。

考えられる原因

・肩関節周囲筋 の 短縮 (筋肉が固くなった状態)

特に競泳では上半身への負担は大きく、

推進力を生み出すにも上半身への依存が高くなります。

その為練習量や強度が上がれば上肢が疲労することは必然。

関節周囲の筋、腱 が硬くなる事が様々な原因と関連してきます。

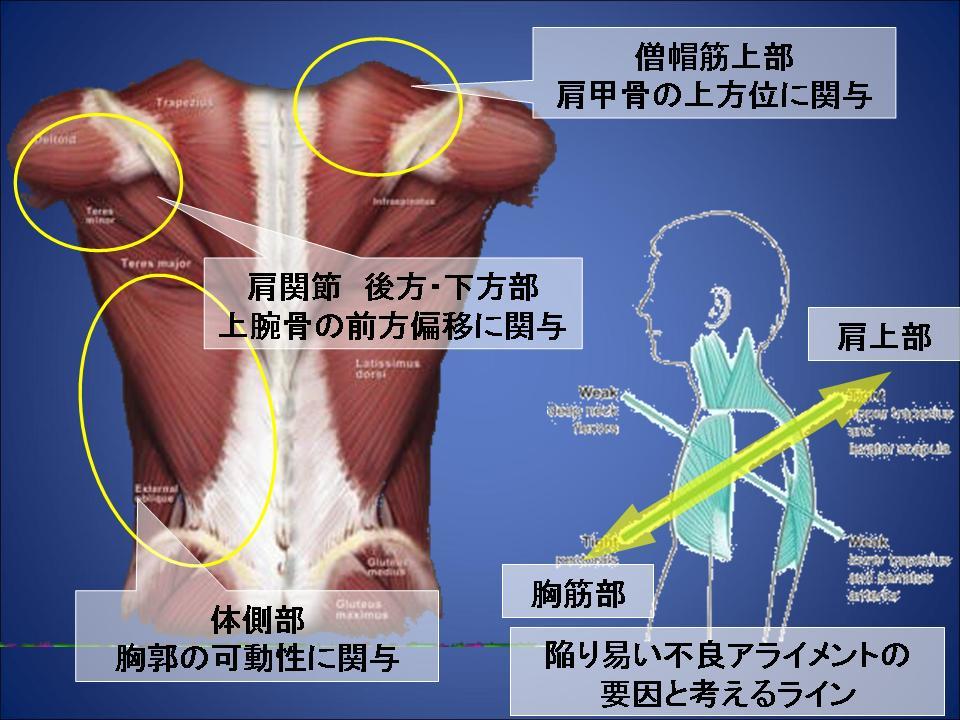

・関節アライメントの不適合

筋肉・腱、その他の関節周囲の軟部組織が硬くなることで、

肩甲骨や上腕骨など、肩関節を構成する骨の位置関係が変化します。

特に多い症例としては、「肩が前に押し出されている状態」

これは上腕骨の頭部分が前方方向に押し出された状態を意味します。

これには肩だけでなく、姿勢そのものが関連します。

⇒ 肩関節の前方シフトの解説記事

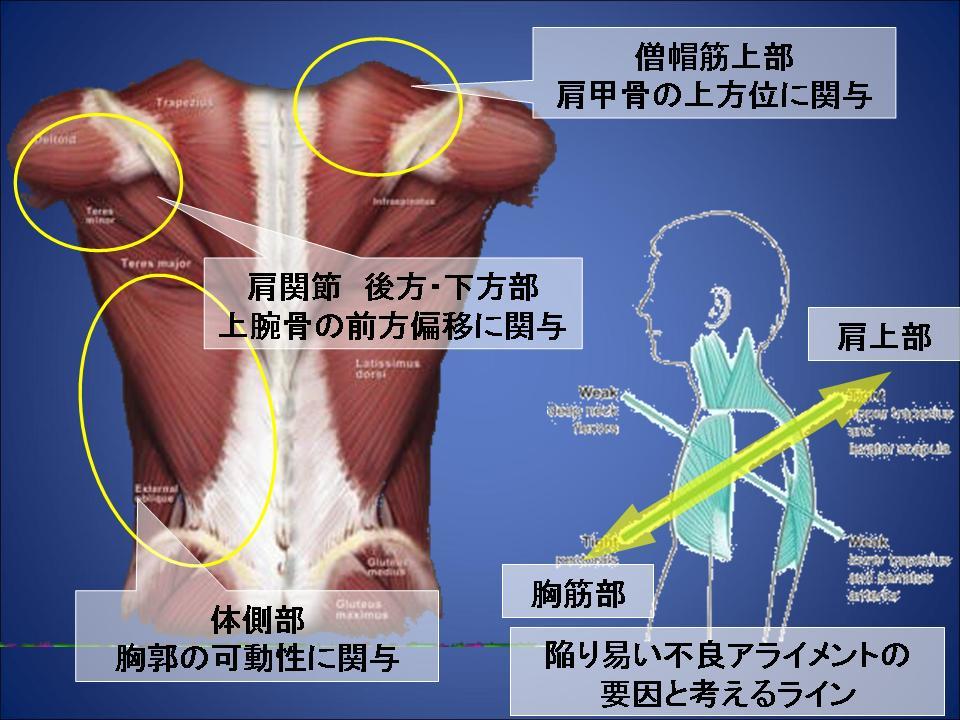

・胸郭の可動性低下

広背筋や僧帽筋、胸腰筋膜、腹筋群(腹直筋・腹斜筋)

殿部筋(お尻)の短縮は 胸郭の可動性 を制限します。

また胸椎・胸郭レベルでの可動性の制限や筋タイトネスは

結果的に肩甲帯の安定性を妨げ、肩関節への負担を増悪させます。

⇒ 特に肩関節の後方、下方、前方では大胸筋・小胸筋、上方で僧帽筋の上部、

肩甲挙筋、頚部の伸筋などが固くなり、姿勢・肩甲帯のアライメント不良が

起こります。(背中が丸くなり、頭が前に出て、肩甲骨を背負う状態)

その結果、安定性に必要なインナーマッスルの機能低下や

アライメント不良から引きおこされる関節の不安定性、関節内の摩擦、

関節周囲の軟部組織での伸張ストレスなどが生じると考えています。

細分化して原因を述べると、項目が増えますが

肩が痛むと訴える選手の多くは、

まずその周囲の固さが著明です。

ポイントとなる部分のセルフケアやストレッチ、

安定性に必要な筋の強化などが必要でしょう。

何気なくストレッチ・セルフマッサージをするのでなく、

少しでも痛くなるメカニズム(理屈)を知ると、一段とコンディショニング

の質が上がると思います。

また何かと肩甲骨の動きを・・・ という声を選手から聞きます。

もちろん肩甲骨の可動性は大切です。

しかし勘違いで多いのが肩甲骨が問題なのでなく、

胸郭や脊柱、骨盤、股関節など中枢部の可動性や安定性に問題を

抱える選手が多いと感じます。

トップレベルの選手は

「胸郭を動くようにしてください」

「体幹を安定させられる様に補強を教えてください」など

トレーナーに求める事も具体的です。

コンディショニングのノウハウを選手自身が高いレベルで持つことが

競技レベルの向上につながると思います。